計量のはなし

計量のあゆみ

日本の計量に関する制度は、計量法により定められています。計量は、家庭、産業、学術、教育、研究など、日常生活やさまざまな経済社会活動を支える極めて重要なもので、適正な計量が行われるように制度化が行われてきました。

現在の計量法は、平成5年に国際化・技術革新への対応及び消費者利益の確保の視点から抜本的に改正され、適正な計量の実施を確保するための措置等が規定されました。

計量制度の適正な運用は、私たちの生活を守り、経済の発展及び文化の向上を実現する上で極めて重要なことです。

計量の歴史

西暦 | 和暦 | 主な出来事 | 福島県の主な出来事 |

|---|---|---|---|

前4000年頃 |

| バビロニア人が度量衡を創設

|

|

前1700年頃 |

| 中国文明が起こり、度量衡制度が始まる |

|

前200年頃 |

|

|

|

590年頃 | 崇峻3年頃 | 呉(現在の中国)から権(けん)が伝来し、はかりの名前が現れる |

|

| 701年 | 大宝元年 | 大宝律令の制定 ・ 日本で最初の度量衡の制度を定める |

|

1582年 | 天正10年 | 太閤検地が始まる |

|

1668年 | 寛文8年 |

| 中村五左衛門、会津はかり座(地方はかり座)を設立する |

1822年 | 文政5年 |

| 熱海祐右衛門、瀬ノ上(現在の福島市)に地方はかり座を設立する |

1868年 | 慶応4年 明治元年 |

| 会津のはかり座、白河及び二本松のます座が戊辰戦争のため消滅する |

| 1871年 | 明治4年 | 廃藩置県 |

|

1875年 | 明治8年 | 度量衡取締条例の公布 ・ 近代日本最初の度量衡法規 メートル条約の締結(17ヶ国) | 福島町の内池三十郎(ます)・小杉善助(はかり)、若松町の菊地義一郎(ものさし)・森田七右衛門(ます)・中村舡造(はかり)、平の坂田藤助(はかり)が、それぞれの製作請負人となる |

1876年 | 明治9年 |

| 福島・磐前・若松の三県が合併して福島県が誕生する |

| 1885年 | 明治18年 | メートル条約に加盟(日本) |

|

1886年 | 明治19年 | メートル条約の公布 |

|

| 1891年 | 明治24年 | 度量衡法の公布 ・ 度量衡の単位及び計測機器の構造、検定等を規定 ・ 尺貫法とメートル法の併用 |

|

1893年 | 明治26年 | 度量衡法の施行 | 福島県常置度量衡検定所(若松町)を設置 |

1894年 | 明治27年 |

| 福島県常置度量衡検定所(福島県庁内)を設置 |

1909年 | 明治42年 | 度量衡法の改正 ・ メートル法の採用決定 ・ ヤード・ポンド法の公認 | 福島県度量衡器検定所及び福島県度量衡器検定所若松支所と改称 |

| 1921年 | 大正10年 | 改正度量衡法の公布 ・ 国内単位をメートル法に統一するが、尺貫法も経過的に認める |

|

1924年 | 大正13年 | 改正度量衡法の施行 |

|

1947年 | 昭和22年 |

| 福島県度量衡器検定所若松支所を廃止 |

| 1951年 | 昭和26年 | 計量法の公布(6月7日) 公布日「6月7日」を計量記念日とする。 |

|

1952年 | 昭和27年 | 計量法の施行 (3月1日) | 郡山市、白河市及び平市(現在の いわき市)を特定市に指定 |

1953年 | 昭和28年 | 第1回計量士国家試験の実施 | 福島県計量検定所を設置 会津若松市を特定市に指定 |

1956年 | 昭和31年 |

| 福島市を特定市に指定 |

| 1959年 | 昭和34年 | メートル法を全面採用、尺貫法を廃止 (1月1日) |

|

1960年 | 昭和35年 | 国際度量衡総会にて「国際単位系(SI単位)」が採択 |

|

1972年 | 昭和47年 | 公害計量器を計量法の規制対象とする |

|

1975年 | 昭和50年 | 環境計量士及び環境計量証明事業の制度を設ける |

|

| 1992年 | 平成4年 | 新計量法の公布 (5月20日) |

|

1993年 | 平成5年 | 新計量法の施行 (11月1日) 計量記念日を施行日「11月1日」に変更 |

|

2000年 | 平成12年 | 計量法の一部改正を含む地方分権一括法(略称)の施行 | 福島県計量法関係手数料条例を制定 白河市が特定市を返上 |

2011年 | 平成23年 |

| 東日本大震災の被災者に対し、計量法関係手数料を免除 福島県計量法関係手数料条例の改正・施行 |

計量器について

「計量器」とは、「長さ」、「質量」、「時間」等の量をはかるための器具、機械または装置のことです。

「計量器」とは、「長さ」、「質量」、「時間」等の量をはかるための器具、機械または装置のことです。

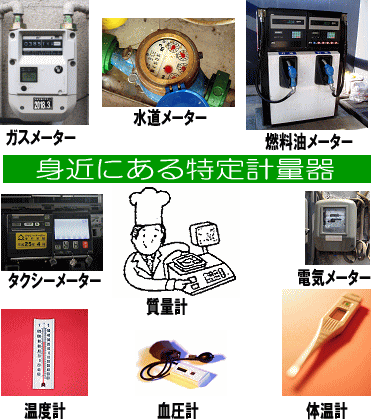

計量器のうち、商店や病院等で使用されるはかり、水道・ガス・電気メーター、ガソリンスタンド等の燃料油メーター、タクシーメーター、体温計や血圧計などの計量器は、取引または証明での使用や日常生活に密接していることから、適正な計量の実施を確保するため計量法で「特定計量器」と定められております。

特定計量器は、原則として「検定」及び「定期検査」の受検が必要とされており、検定の有効期間が定められているものもあります。検定の有効期間を経過したものや定期検査を受検していないものは、取引または証明に使用することができません。

ローマで、さおばかりが発明される

ローマで、さおばかりが発明される

・ 計量単位を

・ 計量単位を